节后预防“两热”温馨提醒

亲爱的同学们:为保障大家健康、维护校园稳定,特向全体同学发出以下温馨提醒:

一、增强防控意识,科学认识疾病主动了解“两热”通过蚊虫叮咬传播的特点,掌握发热、皮疹、关节痛等主要症状。通过主题班会等线上线下形式学习防控知识,做到早发现、早就医。

二、清除孳生环境,阻断蚊虫滋生定期清理宿舍、教室及公共区域的积水容器(如花盆托盘、闲置桶盆等),及时倒扣处理。水培植物每周换水1-2次,建议改用沙石养护。保持环境整洁,杜绝垃圾堆积。

三、加强个人防护,减少叮咬机会外出尽量穿浅色长袖衣裤,使用含避蚊胺的有效驱蚊产品。宿舍确保纱门纱窗完好,就寝挂好蚊帐。避免在清晨、黄昏等蚊虫活跃时段前往草丛、水边等区域。

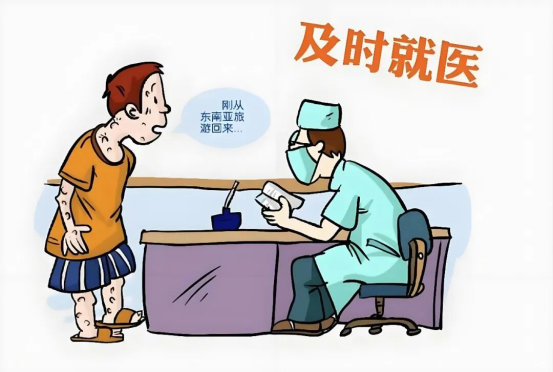

四、做好健康监测,及时报告就诊密切关注自身与同学健康状况,出现发热、皮疹等症状立即报告辅导员并到校医院就诊。如有重点地区旅居史或蚊虫叮咬史,应主动告知医生。

五、参与群防群控,共建健康校园积极参加校园卫生清扫和灭蚊行动,配合学校健康监测、环境整治等工作。认真落实因病缺勤登记制度,形成防控合力。

六、恪守网络文明,理性传播信息通过正规渠道获取防控知识,自觉传播正能量。不造谣、不信谣、不传谣,共同维护清朗网络空间。同学们,“两热”可防可控,关键在于落实,让我们从自身做起,携手筑牢校园健康防线,共同守护平安校园!

基孔肯雅热、登革热知识宣传

登革热、基孔肯雅热是什么?

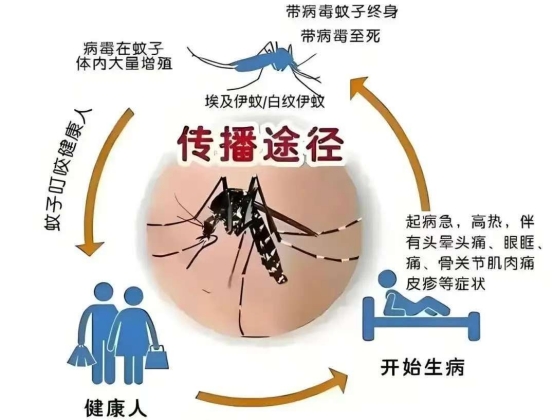

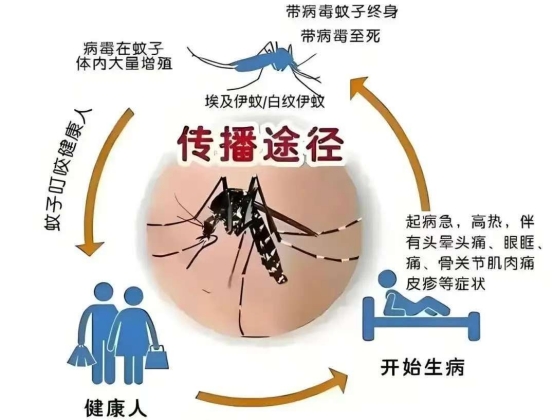

●登革热是由登革病毒引起的急性传染病,主要通过埃及伊蚊和白纹伊蚊(也就是我们常说的“花蚊子”)叮咬传播,不会通过人与人直接接触传染。

●基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病。这种疾病由基孔肯雅病毒引起,主要也是通过埃及伊蚊和白纹伊蚊传播,与登革热的传播途径高度相似。各年龄段人群均有可能感染发病。

登革热、基孔肯雅热的症状有哪些?

●登革热的潜伏期(从被携带病毒的蚊子叮咬到症状开始的时间)一般为1-14天,多为5-9天。值得注意的是大多数感染者没有症状或症状轻微,不过,一旦发病,患者会出现一系列典型症状:

1.突发高热:体温可达40℃以上;

2.“三痛”:剧烈头痛、眼眶痛、全身肌肉关节痛;

3.“三红”:面部、颈部、胸部潮红;

4.皮疹:四肢或躯干出现充血性红疹;

5.消化道症状:恶心、呕吐、腹泻、食欲不振等消化道症状;

6.严重者:可发展为登革出血热或登革休克综合征,甚至危及生命。

被带基孔肯雅病毒的蚊子叮咬后,病毒在体内潜伏期通常为3-7天(最短1天,最长可达12天),随后可能突然发病,出现典型的“热-疹-痛”三联征:

1.突发高烧:体温可高达39°C以上,可能持续1-7天。部分患者会出现“双峰热”,即退烧后再次发热。

2.皮疹:约80%的患者在发热后2-5天,面部、四肢甚至手掌脚底会出现红色斑疹或丘疹,常伴有瘙痒。

3.明显关节疼痛:这是基孔肯雅热最突出的特点之一。特别是手指、手腕、脚踝和脚趾等小关节会出现剧烈疼痛和肿胀,可能持续数天甚至数月。

此外,还可能伴随头痛、恶心、呕吐、肌肉痛、结膜炎等症状。

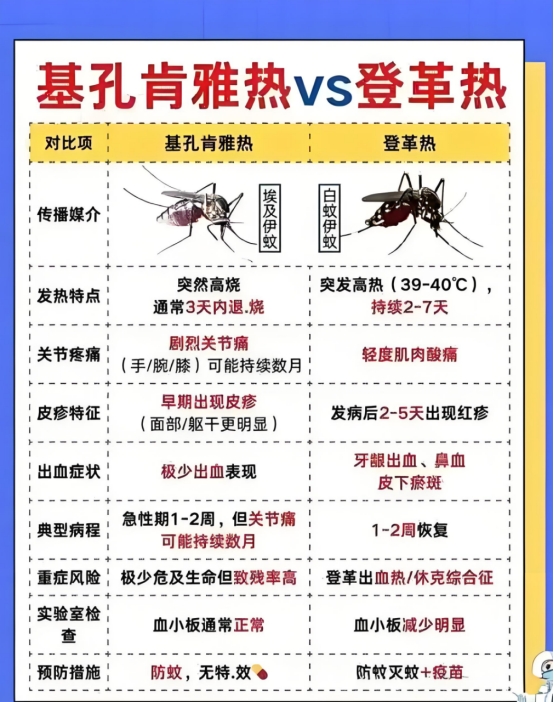

这两种疾病有什么区别?

这两种疾病,各年龄人群普遍易感,发病初期都会出现高热、头痛、关节和肌肉疼痛等症状。

登革热发生重症的比例较高,致死病例时有发生。基孔肯雅热多数患者为轻症,大约会在1~2周内康复,但部分人(尤其是老年人和慢性病患者)可能会经历长期关节疼痛的折磨;只有极少数情况下,该病会导致出血、脑炎等严重并发症甚至死亡。

基孔肯雅热、登革热防控指南

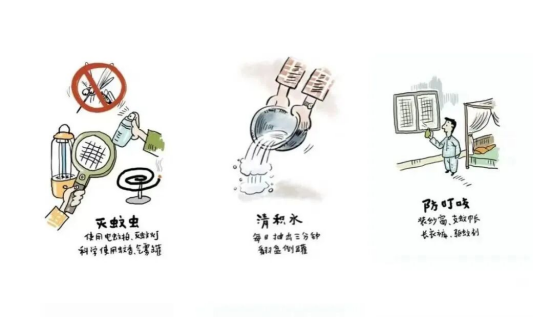

清扫孳生地

1.每周至少开展两次宿舍卫生清洁,及时清理卫生间及阳台闲置容器、水养植物、饮水机托盘等积水。

2.生活垃圾要密封入袋、定点投放,避免露天和随地丢弃,保持环境干燥整洁。

做好个人防护

周边或蚊虫活跃区域,应做好个人防护。

1.物理防护:减少蚊媒活动高峰期(日出后2小时和日落前2小时)的户外逗留时间,尽量穿着浅色、宽松的长袖衣裤,减少皮肤暴露。

2.化学防护:在裸露的皮肤上涂抹含有效驱蚊成分(如避蚊胺、派卡瑞丁、驱蚊酯等)的驱蚊剂,并按说明书要求及时补涂。

及时就医莫拖延

一旦出现发热、皮疹、关节痛等相关症状立即就医并告知旅行史和蚊虫叮咬史,以便医生能够及时准确地诊断和治疗。

亲爱的同学们

让我们一起行动起来

严格做好防护措施

清积水、灭成蚊、防叮咬

同心抵御登革热、基孔肯雅热传播

筑牢健康校园屏障